Résumé

Cet article explore la façon dont nous négocions la mémoire. Il présente les conclusions synthétiques d’une étude de type « Practice as Research » fondée sur un projet de performance artistique. Ce projet, intitulé Trop se souvenir mène à l’oubli, a été réalisé intentionnellement pendant deux ans en Afrique du Sud, en Allemagne, au Danemark, en Suède et au Pérou – se concluant spontanément en France quelques années plus tard. Publié initialement sous pseudonyme dans ANY BODY ZINE (Volume 1, Numéro 2), ce travail a été adapté à partir de l’original. Cet article a été traduit de l’anglais (lire la version anglaise ici).

Nous ne cesserons jamais d’explorer

Et l’aboutissement de toutes nos explorations

Sera d’arriver là d’où nous sommes partis

Et de connaître cet endroit pour la première fois.

—T.S. Eliot, Little Gidding

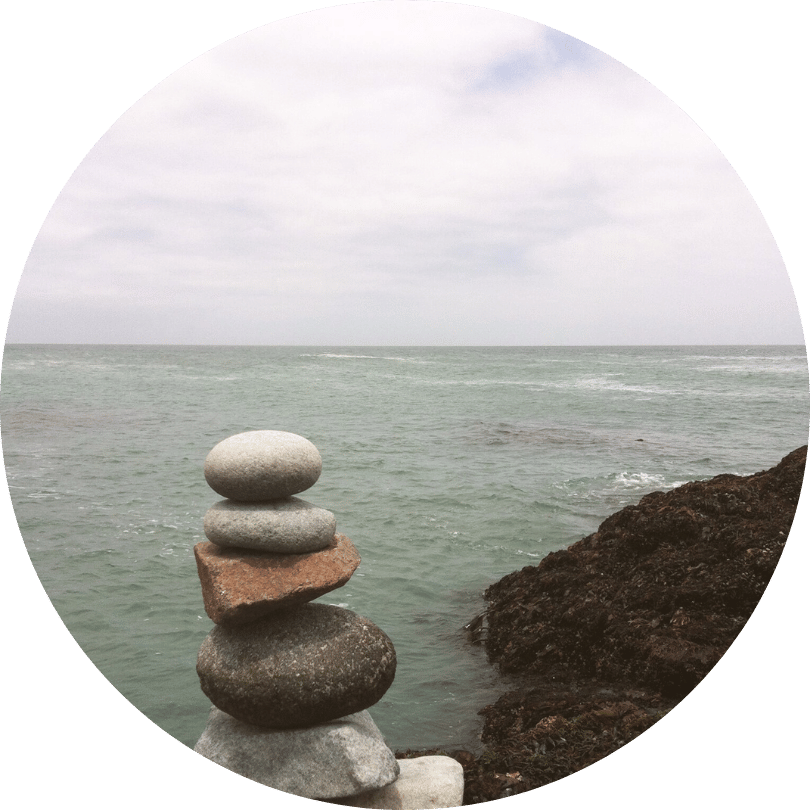

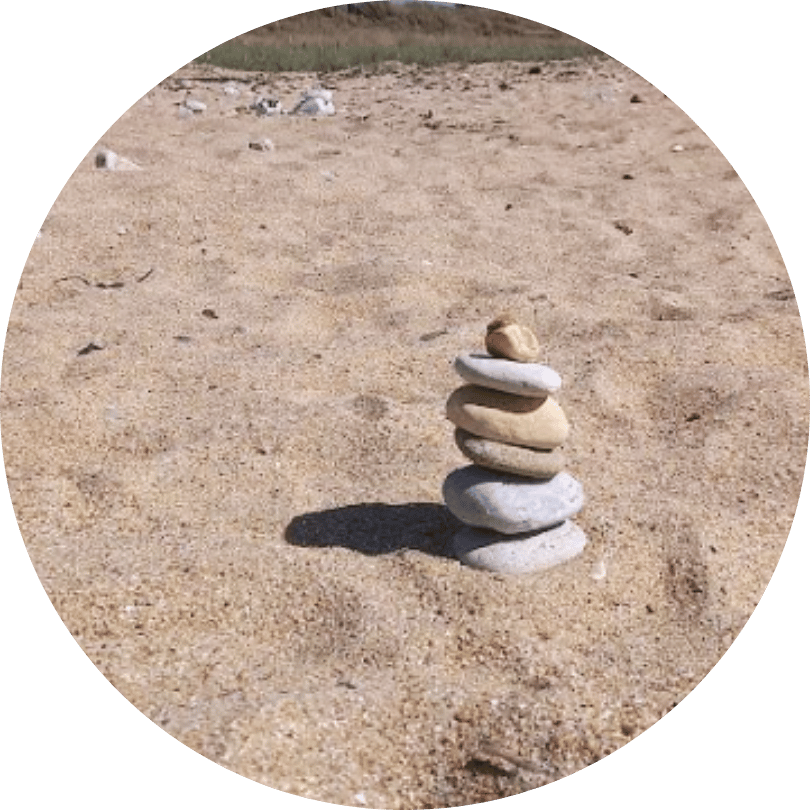

Il y a quelques années, à la suite d’une perte inattendue, j’ai dû faire face à un chagrin qui m’a laissé à la fois émotionnellement vulnérable et créativement en ébullition. À la recherche d’une méthode pour apprivoiser cette douleur profonde, j’ai commencé à ériger des cairns – un geste rituel consistant à rassembler et agencer des pierres – comme moyen d’extérioriser le poids du deuil. Ce qui avait débuté comme un acte solitaire, presque désespéré de souvenir, s’est progressivement transformé en une investigation plus vaste : une exploration de la convergence entre la création artistique, la mémoire et la médiation du traumatisme. Ce parcours, qui s’est étalé sur deux ans et m’a mené à travers plusieurs continents, s’est finalement mué en un projet de Practice as Research (PAR), offrant de nouvelles perspectives sur la manière dont l’être humain négocie l’interaction entre mémoire, corps et paysages.

Au cœur de la démarche Practice as Research se trouve une méthodologie qui utilise la pratique créative comme moyen délibéré d’investigation. Dans mon travail, l’acte de construire des cairns n’était pas uniquement une catharsis personnelle, mais une enquête structurée sur les mécanismes de la mémoire. Ce processus s’est transformé en un dialogue entre théorie et pratique : mon rituel incarné nourrissait des réflexions théoriques, lesquelles, à leur tour, ont façonné ma démarche créative. Cette relation réciproque – où l’action et la réflexion se raffinent mutuellement – est devenue le cœur battant de ma recherche.

Les cairns ont longtemps servi de repères dans l’histoire humaine. Traditionnellement, ils guident les voyageurs sur des chemins oubliés, commémorent des sépultures ou témoignent de la présence humaine au sein d’un vaste paysage. Dans ma pratique, le cairn a revêtu un double rôle. Il était à la fois un monument physique et un pont mnésique – un rappel tangible reliant ma solitude présente aux souvenirs partagés d’un passé aussi vibrant que douloureux. Chaque cairn, érigé pierre par pierre, devenait l’expression extérieure de mon processus intérieur. Par l’acte de rassembler et d’agencer ces pierres, j’ai trouvé le moyen de reconnaître mon chagrin, de le transformer et, finalement, de le libérer. Le rituel de construction des cairns, avec ses gestes répétitifs mais méditatifs, s’est révélé être un processus alchimique par lequel la matière brute de la douleur se transmutait en l’or du pardon et du renouveau.

Au fil de cette pratique, j’ai commencé à percevoir une tension entre l’éphémérité de l’acte et la permanence de ses résultats. La performance – l’acte même de construire, de parcourir le paysage et d’y interagir physiquement – était transitoire, une expérience vécue qui ne pouvait jamais être pleinement capturée. Pourtant, le cairn lui-même, une fois achevé, demeurait comme un rappel statique de cet instant, légitimé par une documentation et une réflexion ultérieures. Cette observation m’a conduit à explorer plus en profondeur la manière dont la mémoire opère sur deux niveaux : le Répertoire incarné et fluide et l’Archive, fixe et tangible.

Le concept de Répertoire, tel que décrit par Taylor (2003), désigne les traditions incarnées et orales qui se transmettent de génération en génération. C’est la mémoire vivante qui réside en nous – une mémoire façonnée par le rituel, la performance et la narration continue de nos histoires. À l’inverse, la notion d’Archive de Derrida (1998) évoque l’idée d’une mémoire préservée sous forme écrite ou d’autres artefacts matériels. Dans notre société logocentrique, ces archives jouissent d’une légitimité que le Répertoire, plus fluide, n’a pas toujours. Pourtant, les deux sont essentiels : l’Archive offre permanence et structure, tandis que le Répertoire apporte adaptabilité et résonance émotionnelle. Ensemble, ils fournissent une compréhension plus holistique de la mémoire – une synthèse indispensable pour naviguer dans les complexités de nos passés personnels et collectifs.

À travers la construction de cairns, j’ai expérimenté de visu l’interaction entre ces deux formes de mémoire. L’acte physique de bâtir un cairn constituait la performance – le rituel incarné exprimant mon paysage intérieur. Le cairn lui-même, ultérieurement capturé par la photographie et la réflexion écrite, devenait l’Archive, le vestige témoignant de la nature fugace mais transformatrice de l’expérience. Ainsi, chaque cairn se faisait à la fois mémorial et médiateur, un pont liant l’immédiateté viscérale du ressenti à l’acte réfléchi de préservation.

Cette interaction entre la performance et son résidu archivistique ne relève pas uniquement de l’esthétique ou de l’expression personnelle ; elle revêt des implications plus larges quant à notre manière de concevoir et de négocier la mémoire dans la société contemporaine. Dans un monde où le rythme effréné de la vie peut rendre nos histoires personnelles éphémères, l’acte de préserver délibérément des instants – de créer des traces tangibles de nos vies intérieures – s’avère être un outil puissant pour reprendre le contrôle de nos récits. Le processus itératif de faire, réfléchir, puis refaire – si central dans le Practice as Research – offre une voie pour transformer l’émotion brute en un récit structuré, tout en demeurant profondément personnel.

Ce qui a émergé de ce processus fut une leçon profonde de transformation. L’acte même de tenter de préserver la mémoire altérait inévitablement sa nature. Dans mes efforts pour sauvegarder mon histoire personnelle à travers le rituel de la construction de cairns, j’ai découvert que ce processus reconfigurait à la fois le paysage et ma perception de celui-ci. Ce cycle de création, de réflexion et de recréation a mis en lumière une vérité fondamentale : la mémoire n’est pas statique. Elle résulte d’un jeu dynamique entre se souvenir et oublier, entre s’accrocher et lâcher prise. Et dans cet équilibre délicat réside le potentiel de guérison et de croissance.

En définitive, mon parcours dans la construction de cairns m’a révélé que les pratiques du cœur et de l’esprit doivent agir de concert. La nature fluide et incarnée du Répertoire – cette expérience vécue et émotionnelle de la mémoire – ne peut être pleinement comprise sans la structure complémentaire offerte par l’Archive. Pourtant, sans l’engagement actif du corps, aucune de ces dimensions ne peut se réaliser véritablement. C’est par nos actions, par nos interventions délibérées dans l’instant présent, que nous créons un espace où la mémoire peut à la fois être honorée et transformée.

En réfléchissant à ces expériences, j’en suis venu à apprécier que la création artistique constitue un moyen puissant d’interroger la condition humaine. Les cairns que j’ai érigés, et les souvenirs qu’ils recèlent, offrent un regard sur la manière dont nous négocions notre passé et façonnons notre avenir. Ils nous rappellent que le chemin vers la compréhension est tout aussi important que la destination, et que, parfois, trop se souvenir peut paradoxalement mener à un oubli libérateur, nous permettant ainsi de vivre autrement.

Ceci est l’usage de la mémoire :

Pour la libération – non pour moins d’amour, mais pour étendre

L’amour au-delà du désir, et ainsi se libérer

Du futur autant que du passé.

—T.S. Eliot, Little Gidding

Besoin d’un exemple de rédaction académique ?

Consultez le résumé d’une thèse de Master of Arts.

Ce que disent les gens

« L’un de mes essais préférés… une manière vraiment intéressante de cartographier l’intersection entre le personnel, le quelque peu politique et les mécanismes du souvenir, et comment le fait de se rendre physiquement sur le lieu de la mémoire n’augmente pas la véracité d’un souvenir, mais l’obscurcit. J’ai trouvé cela tellement… Wow ! »

Envie d’en voir davantage ?

Parlez-nous de votre projet, et nous élaborerons une vitrine mettant en valeur les compétences précises dont vous avez besoin.

Références

- Derrida, J. (1998) Archive Fever: A Freudian Impression. Traduit de l’anglais par E. Prenowitz. Chicago : University of Chicago Press (consulté en anglais).

- Eliot, T.S. (2001 [1942]) Little Gidding from Four Quartets. Royaume-Uni : Faber & Faber (consulté en anglais).

- McGillivray, G. (éd.) (2011) Scrapbooks, Snapshots and Memorabilia: Hidden Archives of Performance. Berne, Suisse : Peter Lang AG (consulté en anglais).

- Pinkola Estés, C. (1995) Women Who Run With the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype. New York : Ballantine Books (consulté en anglais).

- Robles, F. (2021) « Kopano Maroga: Archiving creation as creative practice », e-Rea [en ligne], 19(1). Disponible à : http://journals.openedition.org/erea/13032 (consulté le 30 décembre 2024). DOI : https://doi.org/10.4000/erea.13032.

- Taylor, D. (2003) The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. États-Unis : Duke University Press (consulté en anglais).

Ceci est un exemple de :

- Rédaction longue

- Contenu de leadership éclairé

- Écriture sur l’art et la performance

- Rédaction dans le cadre de Practice as Research

- Trace de performance

- Mise à disposition de la recherche pour un public général

Services associés :

- Services de marketing digital

- Création de contenu et narration

- Rédaction de blogs et contenus longs

- Articles de leadership éclairé

- Révision et correction

- Garantie d’une cohérence de ton et de style

- Services académiques

- Accompagnement à la rédaction académique

- Coaching personnalisé en écriture académique

- Structuration et développement d’arguments

- Soutien aux arts vivants

- Rédaction sur la performance